第120回 ECの脅威は物販にあらず SCが直面する本当の脅威とは

本当の脅威は消費者の生活スタイルの変化

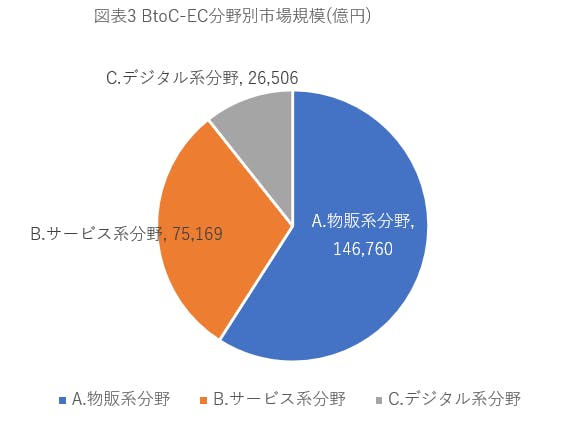

ECという言葉からは、「Amazon」「楽天市場」「ZOZOTOWN」、さらには「SHEIN」や「TEMU」といった物販サービスが想起される。だが、市場全体から見ると物販分野の割合は59%にとどまる(図表3)。この数字を大きいと捉えるか、小さいと見るかは立場によって異なるが、少なくとも「EC=物販」という認識は限定的だといえる。

重要なのは、ネット社会が物販以外の分野にも広がり、ショッピングセンターや百貨店にとっての脅威が、EC単体ではなく、市民生活全体の構造変化として進行している点である。すなわち、競合の本質は「ネットによる消費・行動時間の置き換え」なのだ。

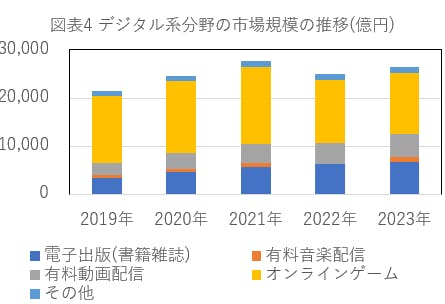

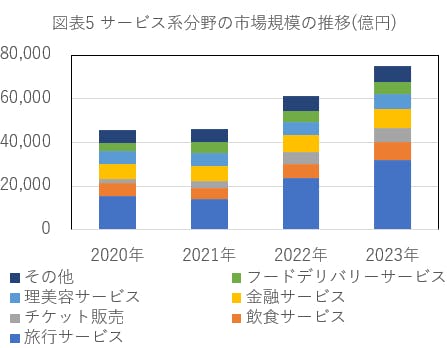

調査データを見ると、非物販領域における主要分野は、デジタル系ではオンラインゲームや有料動画配信、サービス系では旅行・交通・金融サービスなどが上位を占める(図表4・5)。これらはいずれも、かつてリアルな場所で行っていた活動を、オンラインに置き換える代表例である。

現代の生活では、「U-NEXT」「Netflix」「Amazon Prime Video」「Disney+」などのストリーミングサービス、「YouTube」「TikTok」といったSNS型動画プラットフォームが日常的に利用されており、エンターテインメントの享受は“外出”を伴わないものへとシフトしている。映画館産業の構造変化や、地上波テレビの衰退もその象徴といえる。

旅行においても同様だ。「HIS」「楽天トラベル」をはじめ、「Expedia」「Trip.com」「Agoda」などのアプリを通じて、宿泊・航空券・現地アクティビティの予約から決済までが一括で完結し、現地では「Grab」や「Uber」といったライドシェアを活用すれば、現金も不要となる。

金融サービスも大きく変化している。銀行振込や公共料金の支払い、個人間送金などはアプリで完結し、店舗へ赴く必要はほとんどなくなった。コミュニケーションの領域でも、「LINE」「Instagram」「X(旧Twitter)」などのSNSが主流となり、リアルな接触機会は確実に減少している。

このように、ネット社会の進展は単なる「購買手段の変化」ではなく、「時間の使い方」そのものを置き換えている。その影響は、ショッピングセンターや百貨店に対しても本質的な構造変化を突きつけている。