流通・小売DXリーダー3氏が語る 競合から共創で業界をアップデートせよ

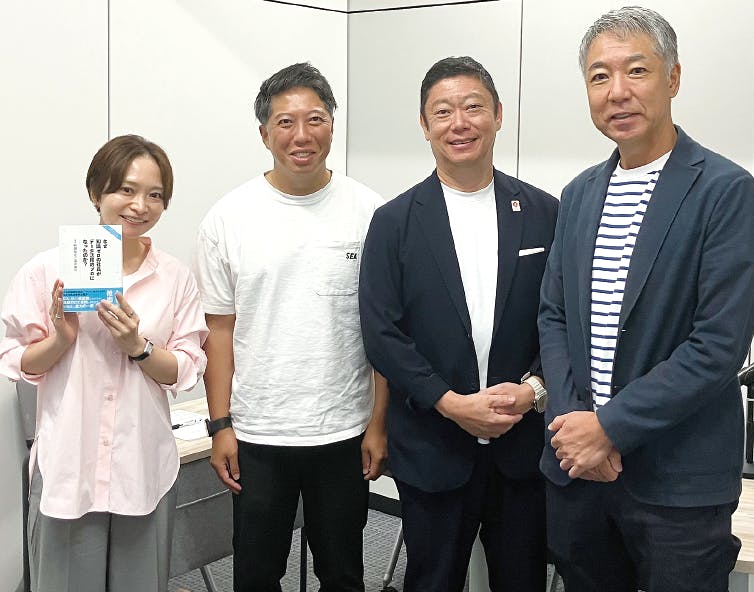

柳瀬隆志・酒井真弓 著『なぜ知識ゼロの社員がデータ活用のプロになったのか?』(以下、本書)の発売を記念し、本書に登場する流通・小売業界を代表するDXリーダーがパネルディスカッションを開催した。サツドラホールディングス社長の富山浩樹氏、エイチ・ツー・オー リテイリング執行役員IT・デジタル推進室長(グループCIO/CDO)の小山徹氏、そして、大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 デジタル戦略推進室長の林直孝氏だ。コロナ禍を経て消費行動が大きく変化するなか、各社はどのように変革を進めているのだろうか。

地域・民主化データドリブン

まず3社の取り組みについて簡単に紹介しよう。

サツドラホールディングスは、北海道で約200店舗を展開するドラッグストアチェーンだが、一方で小売業を超えた「地域コネクティッドビジネス」をめざしている。その中核となるのが、233万人の会員を持つ北海道共通ポイントカード「EZOCA」とスマホ決済サービス「EzoPay」だ。世帯カバー率73%という圧倒的な普及率を背景に、地域のデジタルプラットフォームとしての地位を確立している。

同社のDXは、新規事業の立ち上げから始まった。13年前のEZOCA事業開始時、既存のPOSシステムでは対応できない課題に直面し、独自のクラウドPOSシステムの開発に着手。この取り組みは後にグリットワークス社としてスピンアウトし、他社への展開も進んでいる。実は顧客の1社が、本書を著した柳瀬隆志氏が社長を務めるホームセンター「グッデイ」だ。

次に、関西を中心に阪急阪神百貨店15店舗、イズミヤ・阪急オアシス・関西スーパーなど約230店舗のスーパーマーケットを展開するエイチ・ツー・オー リテイリング。小山氏は、コンサルタントと流通・小売業界を行き来した異色の経歴を生かし、グループ全体のITとデジタル戦略を統括している。

同社の特徴は「民主化」をキーワードとした内製化戦略にある。従来の外注依存から脱却し、ノーコード開発プラットフォームの「AppSheet」を活用して現場主導でのアプリ開発を推進。ランドセル売場出身の社員がアプリを開発するなど、手を挙げてIT領域に転身するケースも増えてきた。

また、全従業員がGoogleの生成AI「Gemini」を使える環境を整備。〝言いわけできない状態〞をつくることで、AI活用の底上げを図っている。

3社目のJ・フロントリテイリンググループ 大丸松坂屋百貨店の林氏は、元々パルコでオムニチャネル戦略に従事していた。一貫して取り組んできたのは、データを徹底活用した顧客理解だ。

従来のPOSデータによる購買時点の情報だけでなく、アプリやWebサイトでの行動データを組み合わせることで、購買前後の顧客行動を包括的に把握。Tableauを活用したデータの可視化により、現場スタッフがリアルタイムでデータを確認しながら接客や戦略立案を行える体制を構築している。

そして、本書でも紹介しているのが、J・フロントリテイリンググループ内でのデータ統合の取り組みだ。パルコと大丸松坂屋のデータを統合し、共通する顧客の行動を横断的に把握することで、より深い顧客理解を実現している。

組織変革と人材育成の実践

3社に共通するのは、DXを推進するために組織変革と人材育成に注力したことだ。単にシステムを導入するだけでなく、それを使いこなす人材をいかに育成するかが成功のカギとなっている。

小山氏は、従来の個別最適から全体最適への転換を重視する。グループ各社に分散していたIT機能をエイチ・ツー・オー リテイリング本体に集約し、各事業会社のIT担当者を本体との兼務にして連携を強化。同時に、IT・デジタル職域を新設し、人材獲得と育成に注力している。

富山氏は、組織のフェーズに応じた体制づくりの重要性を強調する。サツドラでは、CDO(最高デジタル責任者)の直下にマーケティング部門を配置し、データドリブンなマーケティングを推進。また、各部門のバックオフィスを担う人材をCIOのもとに集め、バックオフィス業務のデジタル化とAI活用を加速させている。

林氏は、J・フロントリテイリンググループで実施したデータ活用人材育成プログラムの経験を紹介。各社の人事部門から推薦された社員を対象に、3カ月間・60時間のプログラムを実施し、最終的にTableauを使ったダッシュボード作成とプレゼンテーションまでを行った。人事部門と連携したことが功を奏し、人事の後押し=会社の期待となって受講者のモチベーション向上に寄与したという。

ページ: 1 2