流通秀書 第2回『わが安売り哲学』

「「流通秀書」とは、1993年4月1日号から1997年9月15日号まで、ダイヤモンド・チェーンストア誌の前身である「ダイヤモンド・チェーンストアエイジ」誌で連載された企画である。吉田貞雄氏(故人)による連載は当時、多くの読者に愛された人気連載であった。流通革命前夜、もしくは真っ只中に書かれたこれらの秀書を読み解いた記録から、業界が進んだ道と変わらぬ課題を学び直します。(本文の肩書、年度などは連載当時のまま)」

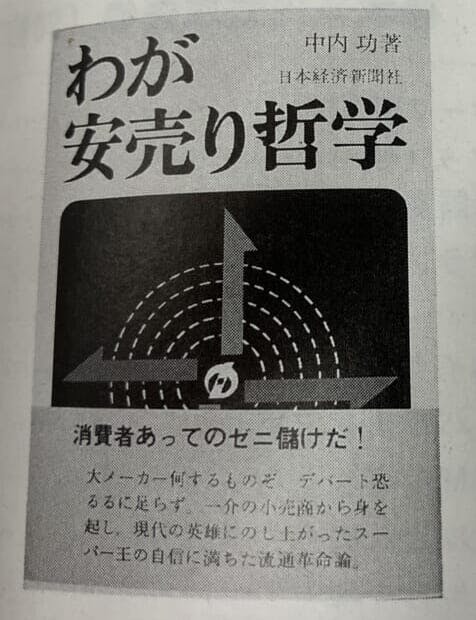

日本経済新聞社刊

バリューとはニーズを認識させること

1967年8月2日、日本チェーンストア協会が設立され、同協会会長に中内功が就任(副会長・堤清二、総会の議長は岡田卓也。参加企業69社)――それから2年後の’69年4月18日、午後5時。新大阪ホテル4階で、中内功の出版記念パーティが開かれた。350人の参加者を前に、壇上に立った中内は、身を振るわせて、

「私のつたない文章が、これほど……」

と感謝の念を述べたが、感激のあまり、あとは声にならないほどであった。

同年1月25日、中内自らが書き下ろした『わが安売り哲学』(日本経済新聞社刊)は、初版2万部を発行するや、わずか3カ月の間に売り切れ、すでに10万部を超えていた。

中内が感激したのは、自著がベストセラーになったからではない。会場内で中内に惜しまぬ拍手をおくる、サントリ―社長・佐治敬三、カネボウ社長・伊藤淳二、三洋電機常務・亀山太一(いずれも当時)らの温かい視線であった。

創業時代、中内には親友がいなかった。というよりも同業者より異業種から商いの産業への道を学ぼうとした節がある。唯一の友といえば、消費者であった。

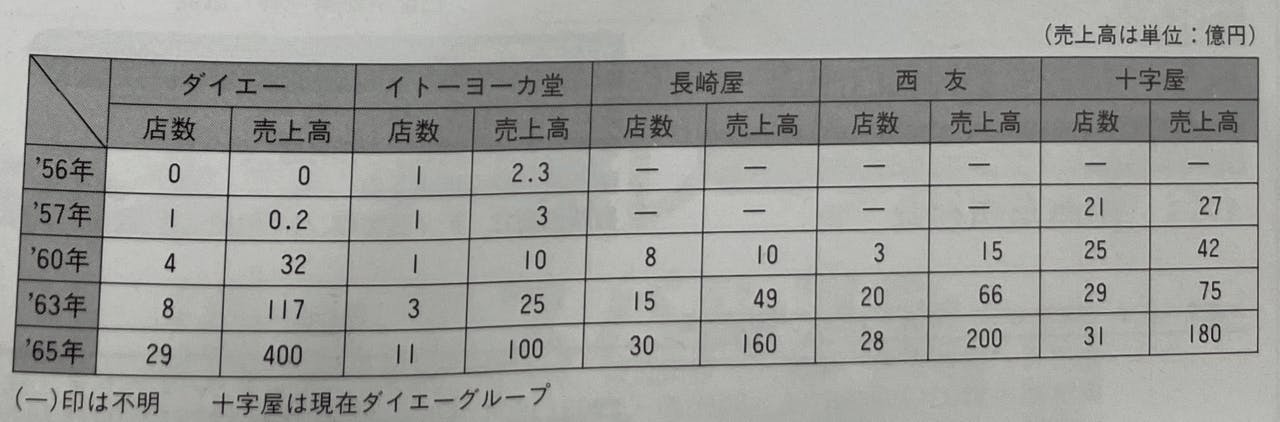

1951年3月、次弟の博と共同で薬品問屋を、大阪は日本橋へ通ずる三越大阪店の近く、平野町に社員7人・広さ5坪を開店するや、〈商いは難し〉と感じ、問屋を「ディスカウント・ドラッグストア」に業態転換。それから6年後、今度は大阪・千林駅前に30坪・従業員13人で、年商3000万円のドラッグストアを開店。1年後には、神戸は三宮の裏通りに「ディスカウントストア」をつくった。「主婦の店」である。そして’60年代初頭、750坪スタイルの店舗を神戸を中心に一挙に5店を開店し、そして九州に進出。そのスピード感に中内功は44歳で時の人となった。

『わが安売り哲学』は、19版目を迎えた2年後に経済評論家・三鬼陽之助氏の忠告を受け、絶版されたが、26年を経たいまなお、時空を超え、私たち流通マンに触発されるものがある。

「流通業では売場が価値の創造点であり、勝敗を決する場所である」

「現場主義とは、社員に対しては、まず“やってみぃ”であり、やればなんとかなるんじゃないかという発想である」

「大衆とは、一つのかたまりである」といった警句もさることながら、’93年4月にオープンした福岡ツインドームも、同書の一節「これからの需要は生活空間に集中するだろう」の実現化だと思えば、中内功の思想は、何ひとつ変化していないといえよう。

とりわけ――「消費者の忠実な購買代理人たる小売商業者は、消費者が認めるバリュー(注・おねうち)を適格につかまなければならない。このバリューとは、裏返していえば消費者のニーズ〈要求〉である」の言葉は、日本最初にニーズなる語を定着させた意味は大きい。

’93年5月、日本チェーンストア協会の会長に、中内功は就任した。初代就任以来26年ぶりである。時の勢いに乗ってくる人は、常に大きく見える。不透明な現下、彼はニーズをつかみ、果たしてチェーンストアをリードできるのか――この答えも、また不透明である。(文中:敬称略)

購入について

※取り扱いが終わった製品もございます。